Написано век спустя

Влад Дракула

(1431–1476)

Огромные глаза, тонкий нос, большие усы и роскошное одеяние... Облик валашского князя Влада III Цепеша, прозванного также Дракулой и из-за своей кровожадности послужившего прототипом знаменитого вампира, запечатлен на нескольких портретах XV–XVI веков. Лучшая из таких картин хранится в замке Амбрас.

Неизвестный художник. Портрет Влада III Цепеша. 1570–1595 годы

НА САМОМ ДЕЛЕ она была создана почти век спустя после смерти Дракулы. Предполагается, что это копия с некоего утраченного исходника, написанного с натуры в 1470-е годы, когда Влад находился в плену у венгерского короля в крепости Вишеград. Каким мог быть профессиональный уровень местного художника, создавшего портрет? Вряд ли масштаба Лукаса Кранаха. Насколько ловко художнику удалось передать черты пленного князя, нам никогда не узнать. К тому же копиисты при создании списка были способны многое испортить. А владелец замка Амбрас австрийский эрцгерцог Фердинанд II собирал картины для своей огромной коллекции «портретов выдающихся людей», как было модно в XVI веке. При ее составлении количество знаменитых персон, представленных в собрании, было намного важнее качества изображений, поэтому правдоподобие считалось необязательным. От художника требовалось лишь повторить «фирменные», узнаваемые приметы Влада Цепеша, которые начали кочевать с гравюры на гравюру еще в XV столетии.

Это куртизанка, а не знатная дама

Лукреция Борджиа

(1480–1519)

Полуобнаженная юная дева с роскошными волосами, в руке хрупкие цветочки — так легко увидеть в облике Флоры с картины Бартоломео Венето прославленную красавицу эпохи Ренессанса Лукрецию Борджиа, внебрачную дочь папы Александра VI, представительницу самой развратной и могущественной семьи того времени, невинную жертву родственников-мужчин (отец и братья неоднократно выдавали ее замуж в собственных интересах, а также, по слухам, вступали с ней в связь). Лукрецию ретивые любители искусств «опознали» на этом портрете где-то в начале ХХ века, основываясь на информации, что Венето ее некогда писал. Картину датировали примерно 1500 годом, когда модели было двадцать лет.

Бартоломео Венето. Портрет дамы в образе Флоры. Ок. 1520 года

Ныне же искусствоведы установили, что портрет написан примерно в 1520–1525 годах. А Лукреция скончалась в 1519-м, в почтенном для той поры возрасте 39 лет, родив десяток детей и вытерпев неизвестное число выкидышей, что, разумеется, сказалось на ее внешности. Даже если предположить, что художник создавал портрет по памяти, приукрасив облик покойной, все равно написать герцогиню Феррарскую в таком наряде было немыслимо.

Неизвестный художник. Портрет Лукреции Борджиа (копия с картины Бартоломео Венето). Ок. 1510–1520 годов

НА САМОМ ДЕЛЕ сегодня ученые считают, что на картине изображена куртизанка: для таких женщин подобное неглиже, на оборот, было «униформой». Единственный портрет, который исследователи признают имеющим отношение к реальной Лукреции Борджиа, — копия утраченной картины, хранящаяся в Музее изя щных искусств Нима. И дама на нем совершенно не похожа на нежную юную «Флору». Впрочем, это копия с утраченного портрета, и копиист, возможно, прибавил модели возраста и килограммов.

Изображена дочь художника

Роксолана

(1502(?)–1558)

Тициан (мастерская). Портрет женщины, т. н. La Sultana Rossa. 2-я половина XVI века

Хюррем, известная в Европе как Роксолана, — жена султана Сулеймана Великолепного, прекрасная славянка, искусная в интригах и в любви, — смотрит на нас с портрета, приписываемого Тициану. Светлые волосы и кожа, восточный наряд, а в руках — куница (дамы той эпохи использовали ручных зверьков в качестве живых блохоловок). Однако написать с натуры портрет женщины из султанского гарема не мог ни Тициан (который никогда не ездил в столицу Османской империи), ни кто-либо другой. Художников просто не пустили бы туда, ведь они не евнухи. А за пределами гарема дама скрывала лицо от посторонних мужчин. Вероятно, Тициан создал портрет султанши (кстати, сохранившийся лишь в копии) для одного из коллекционеров. Сулейман и его жена были крайне популярными персонами у современников-европейцев, и, поскольку спрос был очень велик, возникла вымышленная иконография изображения султанши.

Тициан. Портрет дамы с яблоком. Ок. 1550 года

НА САМОМ ДЕЛЕ для портрета Тициану, скорее всего, позировала его дочь Лавиния, запечатленная на других картинах как безымянная «прекрасная венецианка».

Подделка ХIХ века

Иван Грозный

(1530–1584)

Неизвестный художник. Парсуна Ивана Грозного. Начало XVII века (?)

Парсуна (портрет в иконописной манере), изображающая первого русского царя, подкупает зрителя правдоподобием. Выразительные черты лица правителя свидетельствуют о примеси греческой крови: бабка Ивана IV София Палеолог была родом из Византии. Как картина попала в Национальный музей Дании, неизвестно; другие, более поздние парсуны, написанные в такой манере, служили «надгробными портретами» при захоронениях в Архангельском соборе Московского Кремля. По легенде, эту парсуну Иван Грозный послал в Англию королеве Елизавете I, когда собрался к ней свататься, только вот доска не доехала и каким-то образом оказалась в более близком Копенгагене.

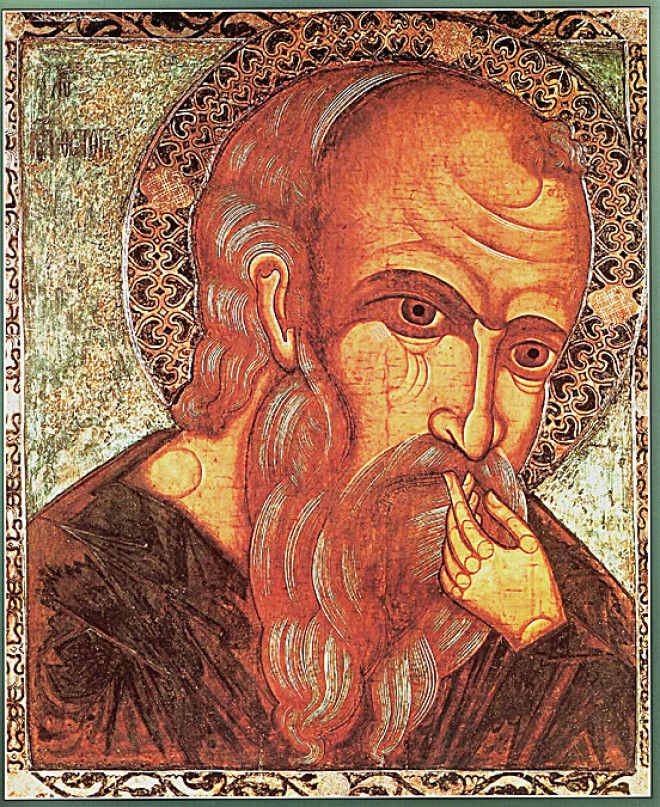

Иоанн Богослов. Икона. XVI век

НА САМОМ ДЕЛЕ Современные исследователи древнерусской иконописи, в частности Ирина Бусева-Давыдова и Михаил Красилин, изучив парсуну, пришли к выводу: это фальсификация, вероятно, XIX века. Ловкую подделку изготовили, переписав подлинную икону с изображением лысого и бородатого святого (скорее всего, «Иоанн Богослов в молчании»). Красивые «греческие» глаза, брови, нос получились из-за того, что иконописный канон лиц византийского происхождения. Этим и объясняется сходство портрета с реконструкцией лица Ивана Грозного по черепу, выполненной в 1963 году антропологом Михаилом Герасимовым.

Изображена жена купца

«Кровавая графиня» Елизавета Батори

(1560–1614)

Аньоло Бронзино. Портрет Лукреции Панчиатики. Ок. 1540 года

Венгерская аристократка Елизавета Батори, «кровавая графиня», осужденная в начале XVII века за жестокие убийства сотен девушек, — как подходит к ее истории завораживающая ледяная красота этой картины! Все как один интернет-поисковики, если спросить их о портрете Елизаветы Батори, выдают ссылку на этот шедевр. Только вот загадка: на даме платье по итальянской моде 1540-х годов, а Батори родилась в 1560-м... Да и откуда в Венгерском королевстве тех лет портретист такого таланта?

Неизвестный художник. Портрет Елизаветы Батори. Ок. 1630 года

НА САМОМ ДЕЛЕ эта картина работы тосканца Аньоло Бронзино изображает благородную флорентийскую даму по имени Лукреция Панчиатики, жену богатого купца и политика, в жизни не замеченную ни в одном преступлении. Портрет Елизаветы Батори из Венгерской национальной галереи, написанный лет через 15 после ее смерти, намного больше соответствует провинциальному уровню, какой имела живопись региона в ту эпоху.

Это тезка

Салтычиха

(1730–1801)

Барыня-садистка Дарья Салтыкова, мучившая своих крестьян до смерти, жила в эпоху Екатерины II. Вот картина того времени: пухлая дама с напудренными волосами и в кружевном капоре — ах, такое милое лицо, но в его чертах ведь проглядывает жестокость!

Августин Христиан Ритт. Портрет графини Дарьи Петровны Салтыковой. 1794 год

НА САМОМ ДЕЛЕ у серийной убийцы было отчество Николаевна, а на этом портрете — Салтыкова Дарья Петровна (1739–1802), ни в чем не виноватая аристократка, тезка и современница злодейки. И другие изображения, выдаваемые интернет-поисковиками на запрос «Салтычиха», — как правило, портреты Дарьи Петровны. Впрочем, не все: еще по этому запросу можно полюбоваться портретами самой императрицы Екатерины Великой (украшенными аккуратной подписью «Салтычиха»), а также изображением Марии Васильевны Салтыковой — сестры одного из екатерининских фаворитов. Вообще, пожалуй, ни одна дама с русского портрета XVIII века не застрахована от того, что ее лицо украсит материал о Салтычихе. Внимание: ни одного подлинного изображения помещицы-убийцы не сохранилось.

Фото: FINE-ART-IMAGES / LEGION-MEDIA